早いもので、当機構は9月末をもって7期目の決算を迎えることが出来た。7期目の決算では過去最高益を更新し、東京本社オフィスも年初と比べて2倍の規模になり、初の地方拠点として関西事務所を開設するなど、今後の拡大に向けて大きな布石を打てた1年であった。

思えば、2018年11月に当社を設立したものの、その後日本各地でコロナや地震、津波、洪水等の天災が多数発生した。また、海外でも3つの戦争が発生して物流網が混乱したほか、対USドルの円安も50円近く進み、関税や非関税障壁が一方的に導入されるなど、ビジネスにおいてはかなり逆風の多い時期であった。まだ生まれたばかりだった当社においても当然に厳しい時期もあり、時には弱気になって諦めそうになった時もあったが、その試練を乗り越えて7期目を終えることが出来たのは、これまでにお会いし、日となり陰となって支えて頂いてきた皆様のおかげだ。まずは皆様に感謝を申し上げたい。そのうえで、今回は7期の活動結果を皆様にご報告し、その後、第8期に向けての経営方針をご説明したいと思う。

まず7期の決算だが、2025/9期末時点で、当機構の承継先企業数は26社まで増え、通期では3社増となった。業績的にも過去最高益を更新したが、事業環境は困難さが増しており、承継ペースは「意思を持った踊り場」と位置付けて慎重に取り組んだ結果だ。

なぜ事業環境が困難かというと、株価がバブル圏に入っている可能性が高い中で、それでもバブルは続いており、「音楽が鳴っている間は踊らなければならないプレイヤー」が勢いを増しているからだ。バブルが崩壊したときには、「波が引くと、誰が裸で泳いでいたのかがわかる」というのが歴史の教えだ。だが、いまはまだ波が高いので、裸で泳いでいるプレイヤーもそうでないプレイヤーも差がつかず、結果として他社と当社の区別がつきにくい環境が続いている。

だが、当機構は社会に必要な企業をお引き受けし、その企業を永久保有することを旗印としている。その永久保有を現実に行うには、いったん引き継ぐと決めた企業は、その後にどんな暴落や不況が発生しようとも、言い訳せずに生き残らせていく必要がある。だから当社では、その信念に基づく価格評価や条件をむやみに変更したりはしない。引き受ける以上、その企業を永久に残していくという約束を、本気で背負う覚悟で引き受けるからだ。裸で泳いでいるプレイヤーは、論理的に返済不可能に見える高値でも、さらに高値での転売を期待して、もしくは自らのCF改善能力を過信して、どんどん高値で買っていく。そして、暴落が起きた際には、ただ「運が悪かった」と言って、去っていく。これも、歴史が何度も示してきた教えだ。だが、我々の考えでは、それでは本気で永久保有に取り組むプレイヤーとは言えない。どんな理由があれ、一度引き受けた企業を残していけないプレイヤーは、永久保有を実現できるプレイヤーではないのだ。いずれ、誰が裸で泳いでいて、誰が本気で永久保有に取り組んでいるのかが、時の審判によって明らかになる日は必ず来るだろう。だが、ここ10年以上は、その審判の時は来ていない。

誰も水晶玉を持っていないので、バブルがいつはじけるのかは不明だ。いまのバブルは2012年のアベノミクス(金融的には2013年の黒田バズーカ)を起点としており、そこに世界的なコロナ補助金や、景気刺激のための巨額の予算投下、金利の低下誘導等が重なって、史上最大規模のバブルに育っているとみる向きが多いようだ。いずれにせよ、干支が1周する以上の長期間において、世界的に太く大きく育ったバブルが崩壊したときの悪影響は、これまでのどのバブルの崩壊よりも大きくなる。それは、あらゆる企業の経営において、深い爪痕を残すことになるだろう。その時にこそ、「時の試練に耐えられる仕事」をしてきたプレイヤーと、そうではないプレイヤーが明らかになるときであり、我々はその時に本物として生き残れるように準備をしながら事業を拡大している。だから事業承継を進めながらも、各社においてバブル崩壊時に備えた守りを固め、むしろ崩壊時により一層拡大できるように下準備を進めてきた。そんな1年の中で特に注力して行ったのは、今後の飛躍のための①組織化の推進、②人員採用、③拠点拡大・多拠点化、であった。

まず、①組織化の推進から始めよう。詳細は以前のブログでも書いているのでそちらをご参照頂きたいが、要点のみ上げると、「吉川のワンマン会社から、メンバーが各自自走して5000社の承継を実現する組織に進化する」ことだ。本プロジェクトは第7期か9期までの3期計画で始めており、初年度は40点くらいの出来になったと考えている(部門によって差はあるものの、概ね計画通りの進捗だ)。実際に起こった社内の変化としては、例えば、8期の各部門の目標は、当社が設立されて初めて、社長を除いたメンバーが自主的に決定した。日々の実務においても、社長が決裁に関与する割合が、ほぼ100%から40%程度まで低下した。まだ私が補助すべき部分は残っているものの、社員の自走度やその質・安定性は日々高まっており、一年前とは雲泥の差が出てきている。

もし私が一年前に死んだとしたら、当社は5割以上の確率で倒産していただろう。だが、いまなら9割以上の確率で自走し、存続できると確信している。それはすなわち、承継先企業に対する永久保有の約束を守れる組織としての体制が、より強く、確かになったということだ。本質的に、投資会社という業態はトップへの依存度が非常に高い。トップがいなくなれば解散するしかなくなるのが、規模の大小を問わず現実に発生している業種である。その業態の特長に鑑みれば、当社の自走性の高さは業界でも異次元のレベルになってきている(業界に詳しい方は、試しに同業他社と当社を比べて頂けば、よくおわかりになるだろう)。

また、モチベーション向上の面でもよい成果が出ている。そもそも人間には、「人から指示されたことよりも、自分で決めたことを重んじる」バイアスがあることが、近年の調査で明らかになっている。自分で決めたことの方が楽しいし、集中できる。だから、結果も出しやすいというのは、直感的に理解しやすいだろう。また、運悪く結果が出なかったときにも、自分で決めれば自分事として真摯に反省できるから、正しい方向への修正が早く出来、社会人としての成長にもつながる。組織化が推進されてきた結果、当社グループの全社員が以前よりものびのびと、自分らしく自走して働いている姿が至る所で見られるようになってきている。職位を問わず、活発に仕事の議論をしている場も、大いに増えている。まだ長い道のりではあるが、このように重要な組織化の推進が概ね計画通り進んでいることを、代表としてはとてもうれしく思っている。

事業承継は、いわゆる一般的なビジネスと異なり、まだ産業自体が若く、未知の分野が多い。その事業承継の仕事において、未経験者(事業承継の経験者はほぼ存在しないので、ほぼ全員が未経験者だ)に任せるのは、トップとして難しいことではある。だが、それでも一定のリスクを取り、任せていくことをしないと、組織化はいつまでも経っても出来ない。組織化を進めるには、社長の不退転の覚悟と、失敗を許容する器が問われるため、私自身も日々修行の心持ではあるが、それが私自身の成長機会にもなっている。これまで私が担ってきた責任と判断を代わりに担う各部門のリーダーには、やりがいと不安が入り混じって生じていると思うが、リーダーを中心に全社員が組織化推進の必要性を理解し、期待に応えるべく日々精一杯の努力をしてくれていることに、心から感謝している。

次に、②人員の採用については、一部の入れ替わりも含めて、社員数は期末で61名になった。その約半数は、大手事業会社で社長や役員を務めていたという猛者ばかりだ。また、金融出身者は全社員数のわずか2割に過ぎず、8割が事業会社で様々な実業経験を経たメンバーの集まりであるというのは、ファンド運営会社としては異色の人員構成と言える。ファンド運営会社としての当社は、今や人数においても質においても、日本最大級・最高級の集団と言っても過言ではないだろう(例えば、日本最大級のファンドの1つであり、すかいらーく等の有名企業をいくつも手掛けているベイン・キャピタルの人員数は、同社HPによると50名強と表示されているが、それと同等以上の人員が当社には揃っているということだ)。

当社社員の平均年齢は(あいかわらず)63才であり、最盛期に比べれば多少体力の衰えを感じ出しているメンバーもいるものの、その分人生経験が豊富で、多くの山や谷を乗り越えてきたことから人格者が多い。その中で、年齢でいうと下から5番目の私が社長を務めているので私は「猛獣使い」と例えられることも多いが、8期はそろそろ「猛獣使い」から卒業していきたいと思っている。

元々、当社に参加している元社長等のメンバーは、誰かに教えられることを必要としていない。誰かに使われることを、望んでもいない。多くのメンバーは、これまでのキャリアにおいて十分に功を成し、名を上げ、財も成してきており、もはや生活のために働く必要も、住宅ローンや子育てのためにカネを稼ぐ必要も、会社から教育を受けて育ててもらう必要もないからだ(だからこそ、日本の未来のために必要な頼もしいメンバーなのだ)。その頼もしいメンバーが、これまでの知見を活かして、「子や孫のために、中小企業を残す」という一点にフォーカスして、ある社員の言葉を借りると「人生最後の、社会への恩返しの場として社会貢献活動を行う場」が、当機構なのだ。

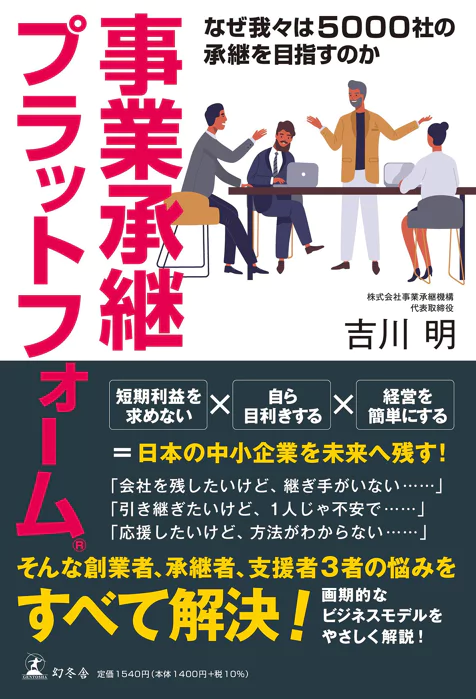

それがわかっていても、創業から50人くらいまでは、剛腕を発揮する必要はあった。その方々にこちらから働きかけ、あの手この手で巻き込んで、時には強引にでも言うことを聞いてもらい、5000社という壮大な目標に向けて当社を発射させることは、きれいごとだけでは決して出来なかったからだ。それは、巨大なロケットを発射させる時に似ている。最初の3分間に、その後30年飛行するために使う以上のエネルギーを、常軌を逸した密度まで高めて一気に噴射しなければ、ロケットは宇宙に向かって飛び立てない。これと同じで、「わかっていても、なにもしない」という人工の「重力」に抗って、当機構の「事業承継プラットフォーム®」という重量級の事業を創り、「子や孫のために中小企業を残す」というムーンショットビジョンに向けて発射させる創業期には、剛腕も必要だったからだ。

だが、事業が7年続き、売上が200億を超え、グループで1000人超を抱える組織になれば、必要なマネジメントスタイルは当然に変わる。だから、会社の成長と組織化の進捗に合わせて、私のマネジメントスタイルも変えるべき時に来たと思っている。わかりやすいイメージをあげると、今後は「猛獣使い」を卒業し、「サーカスの団長」になるイメージだ。サーカスの団長は、演技を決めないし、演技もしない。ただ、その演技が行われる舞台と、人と、カネと、環境を裏方として整える。自ら前面に出るのではなく裏方に回り、メンバーが前線で気持ちよく活躍する場を保ち、汚れていればきれいに清掃し、不満があれば意見を聞いて改善する。こうして、自ら演技する役割を卒業し、多くのメンバーがより広く活躍できる「場」を作っていく役割を、今後のマネジメントスタイルにしていくということだ。

何事においても、主役は「プレイヤー」だ。その主役を務められる猛者が大勢集まってくれた今、当社においていつまでも私が主役である必要はない。そもそも私1人が主役のままでは、5000社というムーンショットビジョンには、いつまでたっても届かない。むしろ、「プレイヤー」を集めて、その人たちが主役として思う存分力を発揮できるようにするべきだと考えている。そしてそのために地味な裏方が必要なら、それが今後の私の役割だ。「基本は裏方の団長。でも仲間の非常時には最前線に出て、命を懸けて戦ってくれる団長」、そんなリーダー像のイメージを持ちながら、「子や孫のためを軸に、人を第一に」を大切にすることで、次の10倍成長を成し遂げていきたいと思っている。

③の拠点拡大・多拠点化としては、昨年運良く本店の下のフロアが空き、借り増すことが出来た(「増床したいタイミングですぐ下のフロアが空くなんて滅多にない幸運。持っていますね!」と、不動産屋に言われました)。さらに、承継先が増えてきた関西方面にもそろそろ拠点を設けようかと思っていたところ、承継先企業がほとんど使っていない自社所有の部屋がJR大阪駅から徒歩7分の一等地ビルにあることがわかり、それを借りることが出来た。

当社が5000社の事業承継に向けて活動を拡大していくにあたっては、拠点が東京にあるだけでは足りない。やはり日本各地に拠点を設けて、その地域に根付いた企業として、地元の方々の信頼を得ることが必要不可欠だ。そのため、多拠点化は設立当初から計画に入っており、今後も各地域の中核都市をはじめとして、拠点は徐々に増やしていく方針だ。現地メンバーの採用もご縁に恵まれ、優秀で経験値の高いメンバー3名が関西拠点所属として活動を開始している。様々なご縁に恵まれ、多拠点化において幸先の良いスタートを切れたのは、実に喜ばしいことであった。

最後に、来期に向けての方針を述べておこう。まず、①組織化については、40点から60点を目指して不退転の覚悟で進めていく。②人員採用については、承継先とのご縁の推移を見ながらにはなるが、成長に向けた先行投資も含めて数十人の採用を考えている。③の拠点拡大については、本社は向こう数年はいまの拠点で足りるだろう。多拠点化については、マクロ的に不確実性の高い事業環境であることに鑑みると、数年毎に1か所増やしていく位が適切なペースだと現時点では考えている。

ただ使命感と理念と行動力だけで始め、世間の荒波に揉まれながらも多くの方々とのご縁に恵まれて7期間事業を行ってきた結果、当機構の目標である「雇用・経済・安全を残す」において残した経済(売上)は221億円超となった。残した雇用数は、1260人を超えた。グループ全体での新規シニア雇用数も100人を超えてきており、実は隠れた「シニア活躍推進企業」としても日本有数の規模になってきていると思っている。

当面は予断を許さない事業環境が継続すると考えてはいるが、何が起こっても、日本の中小企業は宝であり、日本の経済や社会を支えている礎であるという事実は変わらない。だから、その中小企業を子や孫のために残していくという当社の理念も、決して振れることはない。第8期も、広く・深く・遠く考えて各リスクに対する防御を固めながら、まだ見ぬ方々との新たなご縁を楽しみに、60名を超えた社員一同とともに事業承継問題の全面解決に向けて全力を尽くしていきたいと思っている。