今日は、長い未来の話をしましょう。なぜなら、事業承継は、未来にバトンをつなぐためのものだからです。

さて、皆さん、7代先の日本のことを考えたことはありますか?日本の平均出産年齢が30歳であることに鑑みると、7代先は約210年後、つまり西暦2232年頃を指します。2232年のこと、一度でも考えたことがありますか?

日々生きるので精一杯?四半期ごとの利益達成が重要?自社の先行きが心配?たしかに、そうですよね。身近なことほど気になるのは、人間の性です。ですが、事業承継は、そんな小さな、狭い・浅い・近い未来のことではないのです。もっと大きく、広く・深く・遠くまでの視野を持って、想像力を膨らませて、このメールを読んでいる5分だけでもいいので、2232年の未来をぜひ考えてみてください。

とはいっても、文明社会に住んでいる現代人は忙しい。だから、なかなか広く・深く・遠く考えるのも難しい。一部のシニアの中には、「自分はもうこの世にいないし、関係ない」と平気で言う残念な方もいます(自身の幸せな人生は、祖先が自分に残してくれた上に成り立ってきたのに、自身は子孫のことを考えないという考え方は、子孫から見たら残念ですよね)。ですが、そうではない生活をしている人もいます。そして、それを何百年も守って生活している人々もいます。たとえば、イロコイ族と言うネイティブアメリカンの言葉に、下記のような言葉があります。

“In our every deliberation, we must consider the impact of our decisions on the next seven generations.”

「どんなことでも7世代先(セブンス・ジェネレーション)のことを考えて決めなくてはならない」

例えば1本の木を伐る時も、魚1匹捕るときも、常に「7世代先の子孫のためになるか、困らないか」という価値観を基準にするそうです。そして、その答えがNOであれば、その行為を止めるそうです。今の資本主義とは、真逆ですよね?でも、素敵な考え方だと思います。現代に必要とされているのは、こういう価値観を持ち、そこに強制力と賞罰をつけて、リアルインパクトを出せる形にすることではないかとも思います。それが出来れば、環境問題や貧困問題、そして事業承継問題も含めて、いわゆるSDGsと言われる多くの問題が、解決に向かうのではないでしょうか?これらの問題は、すべて資本主義が成長した結果として生まれてきたものであり、資本主義によりさらに悪化こそすれ、なかなか資本主義だけでは解決が難しいからです。

これは、新しいことではないのです(イロコイ族は何百年も続けてきたのですから)。また、難しいことでもないのです(イロコイ族は、我々よりも不便な環境下で暮らしています。文明生活を享受している我々に出来ないはずがありません)。では、なぜできないのか?その理由は、「7代先を考える」という価値観と、そのための行動がないからです(ブログを書いたり、読んだりしているだけでは、世の中は変わりません)。

資本主義では、「今日稼ぐことが、明日稼ぐことよりも優先」されます。ファイナンスの理論がわかる人は、「割引率」という言葉の意味を考えれば、わかりやすいと思います。個々が「今日稼ぐ」ことを優先する結果、資本主義により世の中は発展してきました。その恩恵は大きく、良い点もたくさんありました。ただ、その裏側で、「明日を犠牲にする(明日のことは知らん)」という価値観が、育ちました。この2つは、太陽と月、光と影のようなもので、セットだからです。

では、どうすればよいのか?政治家が法制化するのを待つのか?国連が何かするのを待つのか?違います。答えは簡単です。いまからでも、自分1人だけでも、「7代先を考えて、小さくとも自ら行動する」のです。我々は、そう考えて、当機構を約4年前に創業し、活動を始めました。そして、同じ思いで、事業を続けています。

私たちが、今ここに幸せに生きていられるのは、七代前の先祖が子孫のことを考え、水を、土地を、空気を、森を、山を、緑を、動物を、魚を、そして事業を守ってきてくれたからなのです。その当たり前の事実を認め、先祖が自分にしてくれたように、自分も子孫のことを考えて行動しよう、そして、子や孫のために、いまよりもさらに素敵な日本を残していこう、それが、我々が事業承継に取り組む動機なのです(決して、「事業承継を食い物にして儲けて、IPOして億万長者になろう」というような、ちっぽけな動機ではないのです)

ただ、たとえ始めても、すぐに辞めたら意味がありません。習慣は重力を持つといわれるくらい、習慣を変えるのは難しいのです。その重力に抗い続けて、行動し続けるにはどうしたらいいか?同じネイティブアメリカンのナバホ族の格言に、下記のような言葉があります。

「大地は、先祖から譲り受けたのではなく、我々の子孫から借りているのだ。」

自然も環境も(そして事業も)、「(先祖から)もらった自分のもの」だと思うと、得てして人は無駄遣いをします(皆さんも、そうでしょう?)。だから、もらったものではなく、「(子孫から)借りている借り物で、いずれ利子をつけて(子孫に)返さなければならないもの」と考えることです。借りたものなら、そしていずれ返さなくてはならないものなら、ましてそれが自分の子孫からなら、大事にしますよね?

長く続いてきた事業は、すべからく公器だと、我々は考えています(上場企業だけが公器である、という考え方には異論があります。上場企業だけではなく、未上場企業も含めて、あらゆる企業は本質的に公器だと考えているからです)。その公器は、先祖からもらったのではなく、子孫から借りているのです。そう考えれば、我々の代で潰すのではなく、遠い未来まで残していくことが、我々がすべきことではではないでしょうか?

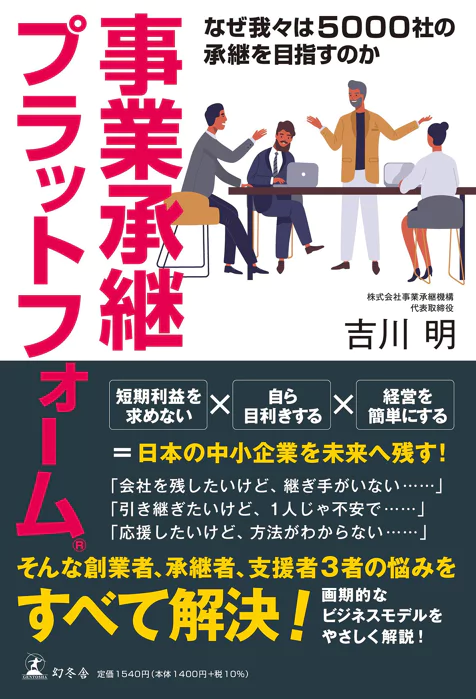

残していきたいと思う方のために、我々は事業承継の方法を提供しています。

そして、今日も全力で、事業を残していくために活動していこうと思います。

すべては、子や孫の未来のために。