先日、ある銀行の方から、こんな質問を受けた。

「御社がSDGsソーシャルベンチャーなのは、

よくわかりました。

私も、その通りだと思います。

それで、具体的には、

SDGsの何番目に該当するのでしょうか?」

前回も書いた通り、こちらとしては

「人として当たり前のことを、当たり前にやっているだけ」だ。

「当たり前のことの何番目?」とは、

面白いことを聞くものだと思ったが、

話を聞いてみると、どうやら銀行内での分類に必要らしい。

そこで、相手の立場にも立ちつつ、

国連のHPを見ながら、一緒に整理してみた。

すると、どうなったか?

1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.

11.12・・・17

・・・すべてに当てはまってしまった。

まあ、当然と言えば、当然だ。

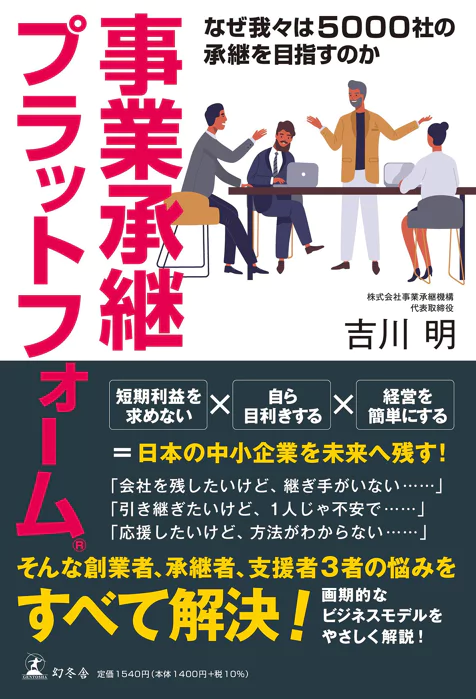

当機構の活動は、

「中小企業5000社を承継し、日本の子や孫の未来を守る」

ことを目標としている。

それは、「人としての生活を、現在も、未来も守る」

ための事業である。

対象の5000社の中小企業の事業領域は多方面にわたる。

また、個々は小さく見えにくいかもしれないが、

集合としてみれば巨大で、かつあらゆる人の生活の土台となっている。

そして、現在だけでなく、未来においても、人の生活を支える存在だ。

だから、「人として当たり前のこと」を並べている

SDGsにおいては、当然に全ての分野に該当してしまうのだ。

だが、これだと銀行の方も困るだろうから、

当機構の活動を2つに分類し、より関連の高い分野をあげてみた。

すると、以下の通りとなった。

「中小企業5000社を残す」

8.働きがいも経済成長も(就職先の維持、提供)

「中小企業を残すことで、税金を残し、雇用・経済・安定を残す」

1.貧困をなくそう(生活保護予算)

3.すべての人に健康と福祉を(医療予算、国民皆保険の予算)

4.質の高い教育をみんなに(教育予算)

6.安全な水とトイレを世界中に(インフラ維持予算)

7.エネルギーをみんなに、そしてクリーンに(インフラ維持予算)

9.産業と技術革新の基盤をつくろう(インフラ維持予算)

11.住み続けられるまちづくり(インフラ維持予算)

ここで、銀行の担当者が、ホッとして、

「8」に〇をつけているのが見えた。

・・・まあ、それはそれでかまわない。

SDGsの一分野に収まりきらない当機構のような活動でも、

担当者としては、どこかに分類しないといけないのだろう。

だが、先に述べた通り、当機構の活動は、

SDGsのほぼすべてに該当するというのが、本質だ。

逆に、このSDGsすべてに該当する当機構の活動を、

当機構がしないでおいたら、どうなるか?

日本は、SDGsに向けて前進するどころか、

大きく後退することになる。

そのSDGsの後退を食い止め、

反転して前進に向かわせるのが、当機構の活動なのだ。

整理してみて、当機構がSDGsに強く関連することが、

よくわかった良い機会だった。

また、同時に、SDGsという標語が、

資本主義の欠点を補うために創り出された言葉であることが、

よく理解できた。

(資本主義の欠点を補うというのも、当機構の目標のひとつだ)

現在の強欲資本主義は

「現在の繁栄、現在の利益」

を貪欲に追求する仕組みになっている。

つまり、「早く、ラクに稼ぐこと」を追求する仕組みだ。

だが、未来のことにまで配慮するのは、

「早く、ラクに稼ぐこと」ではない。

(むしろ逆の負担であり、費用だ)

だから、どの企業も、これまで見向きもしなかった。

その欠陥を補うための標語として、

「SDGs」という言葉を創り出したのだろう。

日本では、今はまだ皆がバッチをつけて、

自己満足しているだけのようにも見えるが、

欧米の大企業の一部には、本気で変わろうとしている会社もある。

それらの企業が、SDGsが「お金」になることを示せれば、

それは資本主義の欠点を補完する1つの方法になるかもしれない。

国連活動のより一層の成功を、心から願う。

ちなみに、国連のHPによると、

SDGsの前には、MDGsという言葉があった。

(SDGsは、MDGsの後継の標語だ。)

そういう点では、国連は一度失敗したが、

2回目のマーケティングには成功したのだろう。

次は、「利をもって、実社会を変えられるか」、だ。

今は、変化するには、天与の時だ。

「人間は、変化するくらいなら、自殺する」

「だから、変化させるには、『危機』をうまく使いなさい」

昔、恩師から聞いた言葉だ。

こんな危機だからこそ、

平時なら絶対に変えられないことでも、

変えられることがある。

(そして、人も変化を受け入れる)

無駄な会議、多くの決済印、長時間通勤、など、

これまで永く変えられなかった不要なものが、

危機の中でならいかに簡単に変えられるものか、

多くの皆様も実感していることだろう。

SDGsの一端を担う当機構の活動を、

子や孫のために、

強く大きく加速させていかなければならない、と再認識した、

よい機会だった。