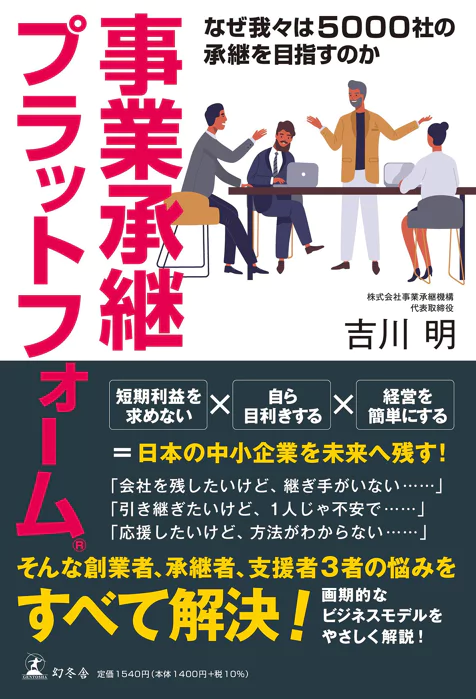

当機構の活動の基本理念として、「社会問題を、機会に変える。そして、大きく貢献する」という言葉がある。今回は、当機構がこの理念に基づいて開発し、提供している、人材の事業承継プラットフォームをご紹介したいと思う。

まず、中小企業の人材問題とは?から始めよう。そもそも、中小企業の経営上の問題の半分近くは、人材問題であるということをご存じだろうか?これは、大企業の方々にはよく知られていないが、中小企業の社長には周知の事実だろう。どういうことか?たとえば2019年(コロナの影響を除くために、コロナ前を引用している)の民間企業の総求人数は、81.4万人だった。だが、同年の学生の卒業者のうち、民間求職者数は42.3万人しかいなかったのだ。民間企業の全体として、募集2人に対しておよそ1人しか人が採用できない環境になってしまっている。求人数に対して、50%しか人がいないのだ。そして、この状況は近年始まったことではなく、実に過去20年近く続いている(さらに、今後も少子化が続く限り悪化していく見通しでもある)。

その中で、現代の学生のほとんどは、当然に待遇のよい安定している大企業を選ぶ。事実、従業員数300人以上の大企業では、希望数のほぼ100%を新卒で採用できている。(今でも、新卒から大企業にいる方は、中小企業を受けたことのない方がほとんどだろう?)つまり、大企業は、今でも十分な候補者の中から、人材を選ぶことができているのだ。そして、必要数のほぼすべてを毎年新卒で採用して、エスカレーター方式で自社内で育成する日本の慣行的な人事の仕組みも、従前どおりに機能している。要するに、大企業では、人材問題はあまり生じていないのだ。

だが、そのしわ寄せが、中小企業の人材問題となっている。そもそも数の上で、絶対的に人材が不足しているのだ。だから、新卒で5人の採用が必要なところ、1人しか取れていないということが珍しくない(不人気な業種では、新卒採用枠10人に対して、1人しかとれないこともある)。そして、その状態が、20年以上常態化していることも珍しくない。その結果、「社長は70代で、一番若手は50代」という企業も、そう珍しいことではなくなってきている。

さらに、仮に中小企業が新卒を採用できたとしても、別の問題がある。たとえば、「学生」と「社長」の気質の差だ。これは、大きな意味で、ジェネレーションギャップとも言える。

まず、学生から見ていこう。現代の学生は、そもそも就職先を選びやすい環境に育っており、選択肢が多い(就職難の世代であった私から見ると、隔世の感がある)。転職情報もインターネット上にあふれており、簡単にいくらでも探すことができる(いまのシニアが就職したころは、就職課かハローワークの張り紙しか情報源がなかった)。さらに、身近な友人等の転職事例も増えていることもあり、転職に対する拒否感も薄く、大企業に入った新卒でも3年続くのは3割以下と言われている。(同じ企業で3年続けると「キャリアの妨げになる」と考える向きも、若い世代にはあるようだ。日本には、「石の上にも3年」という、古くからの諺もあるのだが。。)。その結果、大企業よりも環境が厳しい中小企業では、継続率はさらに低く、1割程度という推計もあるようだ。

ここに、中小企業の社長の気質も加わる。現在、70代になって事業承継を考える世代の方は、日本の高度経済成長期に、自らの人生を仕事に捧げて、日本の高度経済成長を身をもって支え、創り出してきた方々だ。その当時は、現代と異なり、労基法による保護なども薄く、時間管理等の縛りもゆるく、いわゆる「不夜城」的な企業が多数あった(この方々のおかげで、日本は一度は黄金期を迎えることが出来たのだ)。そして、その不夜城と化した企業を舞台に、仕事に人生を懸けた伝説的な「企業戦士」が、大量に活躍してきた時代でもある。社長自らも、「24時間、365日、戦えますか?」という精神で、自らその先頭を切ってがむしゃらに働いてきた方が多い。また、現場でも、いまのように手取り足取りの研修制度が充実していることもなく、ネットでググるとか、youtubeを見るということも技術的に出来なかったため、「背中を見て覚えろ」、「技術は見て盗め」という、厳しい環境下で育ってきた方も多い。その社長自身の経験から、良くも悪くもすぐに「ハラハラ」言われる現代の環境下で、学生に気を使いながら手取り足取り丁寧に教えることや、その仕組みを提供することを苦手とする社長は、決して少なくないのだ。これは、個人の問題と言うより、ジェネレーションギャップの問題なのだ。

(他にも問題はいろいろあるが)上記のような問題があるため、多数の中小企業を承継して次の100年も事業を継続していくために、中小企業の人材問題を点ではなく面で解決する必要がある当機構としては、従来通りの新卒採用をメインにして、従来通り大企業と戦い続けることは、必ずしも良策ではないのではないかと考えた。新卒採用の努力ももちろん必要なのだが、競争が激しく、成果が生まれる確率が低いところで従来通り戦ってみても、結果は望めないためだ。

では、観点を変えてみてはどうだろう?そもそも、人材は本当にいないのだろうか?答えは、否だ。人口が減りだして12年が経過したとはいえ、まだ日本には1.2億人もの人がいる。そして、その約半分の6千万人弱は、現役で働いている。その数は、2050年になって2/3に減っても、8千万人は存在し、4千万人くらいは働いているだろう。つまり、マクロ的には、日本に人材はいるのだ。

なら、問題は、「どこに、だれがいるのか?」だ。そこで、我々は、世の中で「人材問題」とされている事象を調べてみた。すると、2つの大問題があることがわかった。1つは、いわゆる団塊や団塊ジュニアの定年を指す「シニア雇用問題」であり、もう1つは、主に結婚により退職した女性の活躍の場が少ないという「女性雇用問題」だ。

私の好きな言葉に、「人の行く、裏に道あり、山の花」という言葉がある。そこで、我々はこの2つの問題を、機会にする仕組みを開発し、無料で提供することにした。なにせ、中小企業には過去20年近く、ヒトが足りなかったのだ。その問題は、例えば言えば、琵琶湖くらいの巨大な穴が開いている状態だ。そこに、小さなシャベルで1杯ずつ土を入れたところで、埋まることはできない。大きな穴があるなら、大きな山がないと埋められないのだ。その山を見つけ、動線を構築しておいて、爆薬で崩して、大量かつ継続的に流れ込むようにする必要がある。

幸い、今のシニアには、元気な方が多い。65歳で大企業を定年になって卒業しても、「まだまだ元気。10年、20年と働きたい」、「これまで培ってきた技術・技能を次世代に継いで、世の中に恩返しをしたい」という方はたくさんいる。そんな方々にご活躍頂けば、本人も、中小企業も、そして国や自治体も(年金や医療費の削減が見込めるので)、3方よし、だ。まして、無料で提供されるとなれば、大企業として乗らない手はないだろう?

これが、「社会問題を、機会に変える。そして、大きく貢献する」という、当機構の事業承継プラットフォームの1例だ。マイナスの問題は、プラスをいくらかけても、決してプラスにはならない。だが、大きなマイナスに大きなマイナスをかけて、巨大なプラスを生み出すことができれば、2つ3つの問題を同時に解決することに貢献できる。それを現実的なスキームとして組み立て(もちろん、成功するまでには多くの失敗と、改善の努力が必要だったが)、現実に大企業20社以上と連携して進めているのが、当機構が提供する人材の事業承継プラットフォームだ。

我々は、「自社を卒業するシニアに、次のキャリア機会を提供しよう(無料で)」という我々の活動にご賛同頂ける企業全てを対象に(特に多くの人材を抱える上場企業を中心に)1000社との連携を目指している。いずれ、この人材のプラットフォームは、日本最大級の人材供給機能を果たすようになるだろう。なぜなら、この人材プラットフォームは、いずれ中小企業5,000社の人事本部機能を果たし、50,000人に雇用の場を提供し、家族を含めれば10万人以上の国民の生活を支える場になるからだ。

まだまだ登録者数は350名を超えたに過ぎないが、すでに、大企業卒業者が「第二の人生で、社長になる」事例が続々と出てきている。また、専門家として「生涯現役で、活躍する」方も、毎月のように増えている(関心がおありの方は、当機構HPにインタビューを掲載しているので、ご一読頂ければと思う。https://jigyosyokei.co.jp/business/challenge/)。なにせ、日本は2050年になって、現在の人口が2/3に減ったとしても、まだまだ世界の上位2割に入る人口大国であり続けるのだ。その人口の4割がシニア世代になるのだから、この経験豊富な、そしてまだまだお元気なシニアの方々に、国や地域、そして子や孫の未来のために、気持ちよくご活躍頂く以上の手はないと思うのだが、いかがだろうか?

二宮尊徳の言葉にもある。「むかしより 人の捨てざる なき物を 拾ひ集めて 民に与へん」と。

また、日本電産の永守氏も、「問題は、必ず解決策を連れてくる。」と、その著書で述べている。(ただ、簡単に渡してはくれない。だから、問題とがっぷり4つで取組、ポケットから解決策を奪いとらなければならない、とも。)

人材問題に限ったことではないが、「他人が問題と見るものを、機会と見て、解決方法を考えていく」習慣をつければ、我々はもっとずっとよい世の中をつくっていけるのではないだろうか?問題を定義し、名前をつけて、それで何かを成した気になってしまうのは人間の性であるが、問題の把握は第1歩に過ぎない。問題を見つけて名前を付けたところで、現実世界に大したインパクトはおこらないのだ。現実世界にインパクトを出すには、そこで止まってしまうのではなく、2歩目、3歩目を続けて踏み出すことが必要なのではないだろうか?

当機構ではこのように考え、現実的に大きなインパクトを継続的に出せる仕組みを、多くの時間と労力をつぎ込んで1つ1つ丁寧に開発している。そして、多くの企業や個人が、参加しやすく使いやすい仕組みにして、提供している。その過程は、当然に泥臭く、大変な困難を伴い、時に常軌を逸した力を注ぎ込まないといけない。それは、普通の人が普通の仕事として行うなら、途中で脱落してしまうことだろう。だが、当機構では、問題の本質を広く・深く・遠く考え抜き、本質が見えたらそれを機会に転換する方法を考案し、そして他社や他人が簡単に活用できるような現実的な仕組みににすることを、どれだけしんどくとも徹底して継続していく。そして、それを成功するまでやり続ける。なぜならそれは、カネのためでも、己のためでもなく、日本のためであり、子や孫の未来のため、だからだ。そして、それが出来れば、その労力や努力に報いて、なお余りある成果が見込めるからだ。

今月も初心を忘れずに、事業承継に取り組んでいこう。

すべては、子や孫の未来のために。